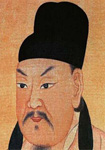

崔致远

崔致远,字孤云,号海云,谥号文昌。朝鲜半岛新罗王京(今韩国庆尚北道庆州)人。十二岁时,即唐懿宗咸通九年(公元868年)乘船西渡入唐。初在都城长安就读,曾游历洛阳。唐僖宗乾符元年(公元874年)进士及第,出任溧水县尉,任期届满,被淮南节度使高骈聘为幕府,后授职幕府都统巡官。其二十八岁时,即唐僖宗中和四年(公元884年),以“国信使”身份东归新罗。其留唐十六年间,为人谦和恭谨,且与唐末文人诗客、幕府僚佐等交游甚广。► 2篇诗文

大唐时期

大唐是当时世界上最为强盛的国家。疆域广阔,物质丰饶,文化发达,其开放与包容,泽被四海,广纳百川。贞观元年,大唐即已对外国学生开放科举考试,外国留学生亦可考取功名,登科及第,称作“宾贡进士”。这一开明政策引得四方异域学子纷至沓来,入唐留学蔚为一时风气。留学生们都在一所叫做“国子监”的大学里学习,这也是当时颇负盛名的国际性大学。据史料记载,国子监可容纳3000多学生,留学生人数众多,尤以新罗、日本留学生居多。留学生的经费,主要由实力雄厚的大唐出资,即便是自费前来的学子,亦可获得资助。

进入国子监学习

任官

公元876年冬,弱冠之年的崔致远,终被朝廷任命为溧水县尉。任县尉三年间,崔致远官闲禄厚,以文会友。他秉承孔子“譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也”的求知精神,积跬步而成千里,积小流而成江海,崔致远后来把在溧水的诗作结集为《中山覆篑集》,可惜后来散佚失传,是为憾事。

思乡

溧水地处僻静,与繁华热闹的长安、洛阳判然有别,作为异邦人士的崔致远自然心生失落,倍感孤独,思乡之情油然而至。“秋风惟苦吟,世路少知音。窗外三更雨,灯前万里心”。故国之情,深沉慷慨,绵远长流。 南京郊县高淳固城湖畔的花山,因盛产牡

崔致远

公元884年,崔致远之弟崔栖远,由新罗涉海来唐,奉家信迎崔致远回国。少小离乡的崔致远,16年后方返故土,当年的懵懂少年,已是而立之年。对大唐的依恋难舍与对故国的拳拳责任,撕扯着这位游子的心。“万里始成归去计,一心先算却来程”。苍茫大海,从此再也隔不断崔致远对第二故乡的绵绵思念。

崔致远以显赫官衔与声望,荣归故里,自然风光无限。然而,这风光也许更多的属于崔氏家族,历经人生起落的崔致远或许早已淡然,他思考的更多的是,如何用在唐学到的满腹经纶、治政良策,来报效新罗王朝,振兴自己的民族。

崔致远以大唐三品官衔荣归,是新罗历届留学生

中国文人命运一直逃脱不了一个怪圈:进而仕,退而隐。达则兼济天下,穷则独善其身。学而优则仕的儒家传统,督使许多文人自小立下报效国家的远大抱负,待到皓首穷经,有时机进入到权力阶层,却往往因不善计谋权变,而饱受压抑,遭受排挤,无法适应官场的尔虞我诈,不得不退而求其次,以老庄的无为思想聊以自慰,隐逸山林,寻求精神的释放与心灵的自由。如此命数,周而复始。

深受汉学熏染的崔致远,宦途屡遭失意后,最终也不得不选择了隐逸。从最初的被动,到最后的主动,崔致远完成了从政治上的积极奋取,到自我人格的沉淀的转变,他终于从烦嚣中解脱,而重归心灵的宁静。

公元899年,不惑之年的崔致远辞官归隐。从此摆脱政务,尘

画角声中朝暮浪,青山影里古今人。烟低紫陌千行柳,日暮朱楼一曲歌。

洛水波声新草树,嵩山云影旧楼台。云布长天龙势逸,风高秋月雁行齐。

风递莺声喧座上,日移花影倒林中。芳园醉散花盈袖,幽径吟归月在帷。

极目远山烟外暮,伤心归棹月边迟。